治療のくりかえしサイクルに

陥っていませんか?

虫歯治療のくりかえしの終着点は抜歯です

痛い時だけ歯医者に行く、もしくは穴があいているから歯医者に行く方は注意してください。

虫歯により穴があいた部分を埋める治療は唾液検査を用いた虫歯のリスクに対する予防的なアプローチを組み合わせることで、より治療の効果を最大限に引き出すことができます。

だ液検査でわかる虫歯の

リスクとその背景

〜今の生活習慣は大丈夫ですか?〜

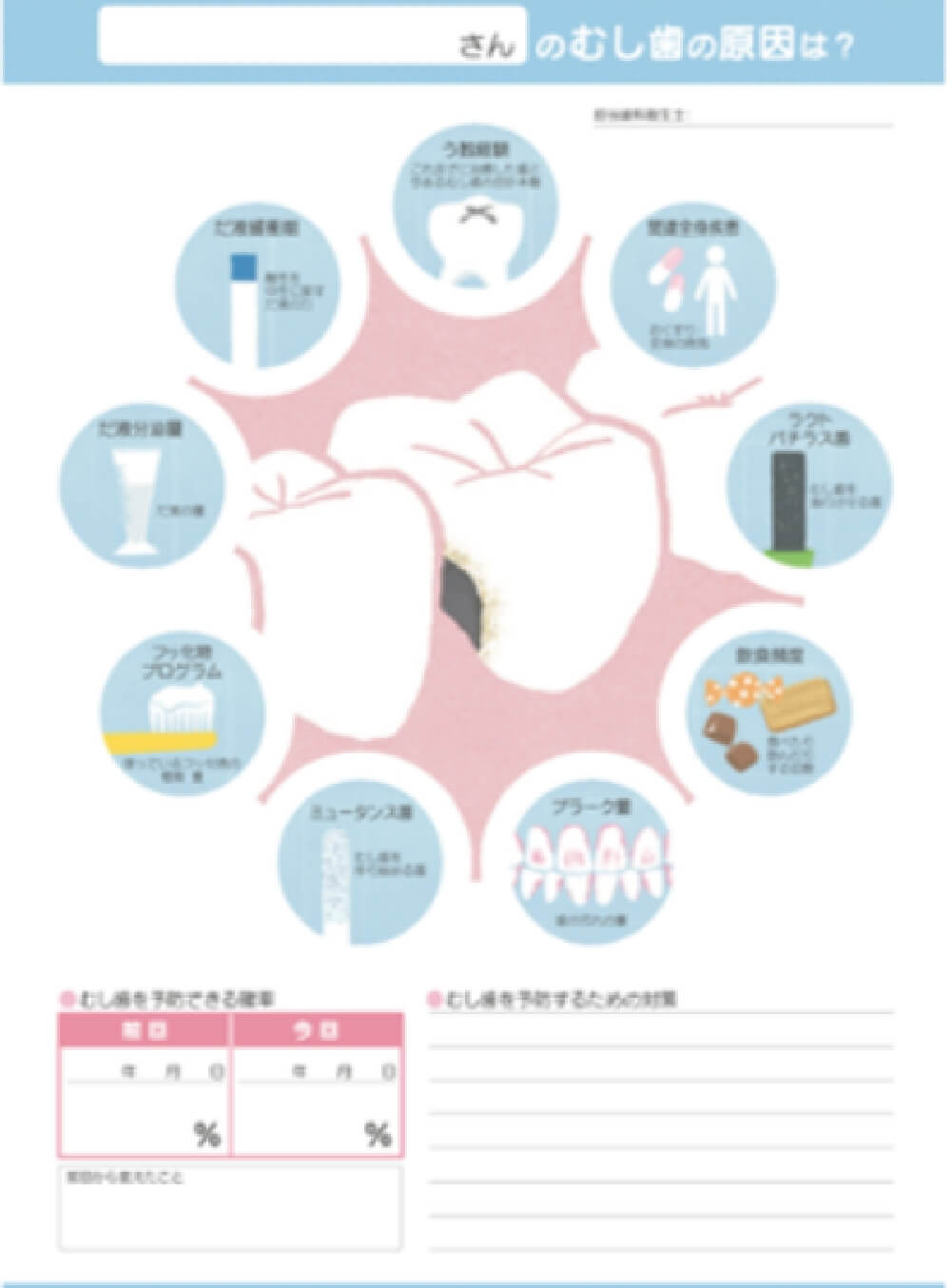

虫歯を引き起こす要因は糖質の摂取量・頻度、ミュータンス菌などの原因菌の数、歯垢の量、歯の状態、だ液量、フッ素の使用量など様々で、虫歯はこれらのバランスが崩れることにより生じる生活習慣病であるということができます。

だ液検査はそれらを深堀し、どの項目を改善すれば良いか的確なアドバイスを行うことができます。

虫歯の原因

-

01

細菌

(歯の汚れの量)

ミュータンス菌と

ラクトバシラス菌虫歯菌が増えれば増えるほど、虫歯の発症リスクは上昇します。

唾液検査ではミュータンス菌とラクトバシラス菌がどのくらいいるのか判定することができます。特に子供の虫歯はミュータンス菌と関連が示唆されています。自分の虫歯リスクを知ることが予防の第一歩となります。 -

02

糖分の摂取頻度

糖質を栄養源に虫歯菌が酸を作り出すことで、徐々に歯は溶けていきます。つまり、糖質を控える食生活、もしくは、だらだら食べない食事の時間がきちんと決まっていれば、歯が溶けにくい状態に変化していきます。

-

03

フッ素

歯質が強ければ虫歯のリスクを抑えられます。そこで、積極的にフッ素入りの歯磨き粉を使用し、歯科医院で定期的にフッ素塗布を受けましょう。続ければ続けるほど歯質を強くする効果が期待できます。

-

04

だ液分泌量・

だ液緩衝能だ液は虫歯を守る重要な役目を担っています。(緩衝能・歯の再石灰化作用、抗菌作用などなど)だ液量が少ないお口が乾燥しやすい人は虫歯になりやすいので、虫歯にならないための工夫が必要です。

だ液分泌量もだ液検査の時に測定いたします。

だ液検査を行った次回の来院時に虫歯予防プログラムを提案させていただきます。

だ液検査を含めた口腔内の資料収集を行った次回の来院時に検査結果の説明を行います。

だ液検査でわかる患者様の虫歯のリスクをお伝えし、新たな虫歯を作らならいように一人ひとりに合わせた虫歯予防プログラムを提案させていただきます。

治療の繰り返しによる悪影響

虫歯になった歯を一度は治療したのに、再び同じ歯が虫歯になってしまうケースが多くあります。虫歯は、その人の日頃の歯磨きや口内環境によって発生するものなので「虫歯にならないセルフケア」ができていないと再発しやすいのです。

一度でも歯を削り、さらにそこから虫歯になってしまうと、また大きく歯を削らざるをえません。これを繰り返していくと、いずれは神経まで虫歯が進行してしまい、最後に抜歯へといたります。これはRepeated restoration cycleと言われており、繰り返しの修復(虫歯治療)が歯に重大なダメージを与えることを意味しています。

そうならないために、虫歯治療を終えたら、定期的な検診と正しいセルフケアを実施し、虫歯の再発を予防しましょう。

質の高い歯科治療、段差のない清掃がしやすい歯の形、

歯垢がつきにくい材質を

選びましょう

来院される患者様で治療が必要な場合は再び治療を繰り返さない為には治療の質がポイントといえます。

それが、削った歯に対して段差などがない精密なつめ物・かぶせ物であり、歯垢がつきにくいセラミックやジルコニアなどの材料を使用するのが理想的です。

虫歯の治療後は予防で再発しないように

治療後の良い状態をキープし、再発を防ぐにためには定期的なメインテナンスと目的意識のあるセルフケアが必須となります。

当クリニックでは、患者様の口腔内の状態にもよりますが、基本的には3ヵ月ごとの来院をおすすめしています。専門的なクリーニングと担当衛生士によるブラッシングチェックや会話によって口腔健康への意識が高まっていくことが多いです。